4) L’évolution accélérée du latin

Pendant les deux siècles qui suivent, la civilisation latine s’étiole : le royaume est divisé entre les fils des rois mérovingiens, déchiré par les luttes intestines.

Ce morcellement territorial favorise la formation de nombreux dialectes. L’Église perd son rôle conservateur de la civilisation et de la langue : évêques et moines maintiennent des écoles qui forment les religieux, mais on n’y apprend guère que quelques prières et formules liturgiques.

Certes il existe encore des lettrés, mais ils emploient volontiers un latin proche du peuple, qu’ils appellent la langue “simple”, “humble”, “inculte” (simplex, humilis, incultus sermo). Selon le spécialiste du latin tardif Michel Banniard, le public de langue d’oïl comprend ce latin simplifié et populaire, déjà très différent de sa langue parlée, jusqu’aux années 750-780 ; le public de langue d’oc garde cette compétence plus longtemps.

5) L’officialisation du français

5) L’officialisation du français

Au début du IXe siècle, Charlemagne rétablit l’Empire d’Occident. Son influence civilisatrice et la renaissance des lettres latines entraînent paradoxalement l’apparition d’une nouvelle langue écrite, qui deviendra le français.

Charlemagne tente de redonner à ses peuples la civilisation qu’ils ont perdue. Pour aider les moines qui ne comprennent plus le texte de la Vulgate, il fait venir un clerc d’Oxford, Alcuin, qui crée à Tours un enseignement en latin. Il fait ensuite ouvrir de nombreux centres de formation des élites et attire à sa cour les meilleurs intellectuels de son temps.

Les nouveaux lettrés, qui ont réappris le latin classique, prennent alors conscience de la réalité linguistique du pays : alors que la langue simplifiée de leurs prédécesseurs, pleine de barbarismes à leurs yeux, avait été accessible au peuple, il est devenu impossible de faire comprendre un texte de vrai latin à qui ne l’a pas étudié.

C’est pourquoi, en 813, les évêques, réunis en concile à Tours, demandent aux prêtres de faire leurs sermons dans les langues familières, germanique ou romane, les seules désormais comprises par les fidèles. Cette décision, qui apparaît comme la première reconnaissance officielle de la langue parlée, est considérée comme fondatrice du français ; c’est en effet de ce jour que les clercs se sont préoccupés de mettre par écrit – et donc d’élaborer et de fixer – leur langue maternelle.

Ainsi, depuis le latin de César jusqu’à la langue parlée au IXe siècle, la même langue a été employée continûment sur le territoire de la France. Pourtant, à la veille de la mort de Charlemagne, un retour au latin classique a mis en évidence l’existence de deux langues : la langue familière, ou maternelle, sert dans la vie courante, tandis que le latin continue à faire fonction de langue officielle, puisqu’il est seul utilisé dans les écrits “sérieux” (histoire, théologie, philosophie), dans l’administration, le culte et l’enseignement.

C’est cette langue maternelle que les historiens appellent “langue vernaculaire”, pour éviter d’employer le terme de “français” – le concept n’existe pas encore en ce haut Moyen Âge. Les textes latins de l’époque parlent, eux, de rustica romana lingua.

La naissance d’une communauté linguistique

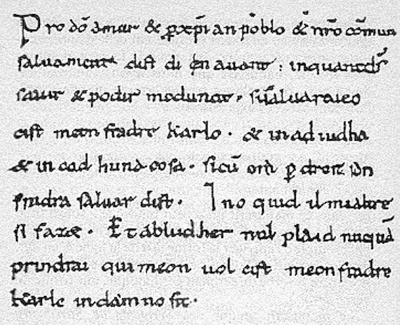

Le premier écrit entièrement en langue vernaculaire qui nous soit parvenu est la partie française des Serments de Strasbourg (842). Ce premier document [voir encadré plus bas] a une double importance, car ces serments sont aussi fondateurs de la nation française.

Jusqu’alors, en effet, le territoire de la future France ne présentait aucune unité nationale, soit qu’il fût morcelé en petits royaumes gaulois, soit qu’il fît partie d’un empire, romain, franc ou germanique. Du temps de Charlemagne même, le territoire de la France n’était qu’une portion de son empire. Mais à la succession de son unique héritier, Louis le Pieux, ses trois petits-fils, Lothaire, Louis et Charles exigent chacun un royaume d’égale richesse.

Jusqu’alors, en effet, le territoire de la future France ne présentait aucune unité nationale, soit qu’il fût morcelé en petits royaumes gaulois, soit qu’il fît partie d’un empire, romain, franc ou germanique. Du temps de Charlemagne même, le territoire de la France n’était qu’une portion de son empire. Mais à la succession de son unique héritier, Louis le Pieux, ses trois petits-fils, Lothaire, Louis et Charles exigent chacun un royaume d’égale richesse.

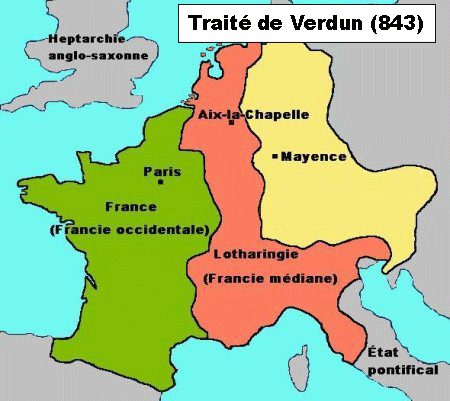

Pour mettre fin à leurs querelles, les négociateurs découpent l’Empire en trois bandes parallèles : la future France est attribuée à Charles le Chauve, la future Allemagne revient à Louis (dit plus tard le Germanique), la région qui les sépare, proposée à Lothaire, reçoit le nom de Lotharingie.

Un an avant que cette partition ne soit ratifiée par le traité de Verdun (843), Louis et Charles s’unissent pour faire accepter le partage à Lothaire. Ils se prêtent solennellement assistance, chacun dans la langue de l’autre : Louis en “roman” et Charles en “tudesque”. Puis leurs armées prêtent serment, chacune dans sa langue.

Le texte de ces engagements nous est parvenu dans un ouvrage historique écrit en latin par Nithard, un clerc contemporain, parent de ces princes. Cette citation de textes en langue vulgaire dans un ouvrage érudit est très surprenante pour l’époque.

Selon l’hypothèse de Renée Balibar, historienne de la langue et spécialiste de l’institution du français national, elle reflète la volonté, pour les grands clercs qui négocièrent ces accords, d’asseoir la partition sur une séparation linguistique entre sujets germaniques et romans.

Les engagements solennels ont soigneusement été rédigés par eux dans une langue vernaculaire déjà élaborée, et ont été volontairement retransmis tels quels. Leurs langues se posaient ainsi, dès l’abord, en langue officielle.

Ce proto-français, n’était pas, pense-t-on aujourd’hui, la transcription d’un dialecte. C’était plutôt une langue recomposée, très inspirée du latin mérovingien que les clercs érudits du IXe siècle considéraient comme le modèle de la langue vulgaire écrite : leur volonté était de proposer une langue supra-dialectale, accessible à tous.

|

| Les serments de Strasbourg, préliminaires de la partition de l’empire de Charlemagne en trois royaumes : la future France, la future Allemagne et une zone tampon, la Lotharingie. Énoncés en langues vulgaires, “romane” et “tudesque”. Extrait du serment de Louis, en proto-français : ” Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d’ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo, et in adiudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dift, in o quid il mi altre si fazet, et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai qui meon vol cist meon fradre Karle in damno sit. ” ” Pour l’amour de Dieu et pour le peuple chrétien et pour notre salut commun, à partir de ce jour dorénavant, autant que Dieu m’en donnera savoir et pouvoir, je soutiendrai mon frère Charles, et l’aiderai en toute chose, comme on doit soutenir son frère selon le droit, à condition qu’il fasse de même à mon égard, et avec Lothaire je ne tiendrai aucun plaid qui de ma volonté puisse porter tort à mon frère Charles. ” |

C’est à partir d’élaborations de ce type, par tous les clercs qui essayèrent de “mettre en roman” leur langue maternelle, que s’est forgé l’ancien français classique, celui de la Chanson de Roland ou des romans de Chrétien de Troyes.

Cette langue était fortement marquée de traits provenant d’une région assez étendue, dont le centre était l’Île-de-France, mais elle n’a jamais été, comme on l’a d’abord cru, le dialecte de l’Île-de-France. Au XVIe siècle, cette langue littéraire, sans cesse enrichie par des érudits latinistes, commença à dominer les dialectes, parce qu’elle était devenue la langue officielle du roi.

Pourtant, après les serments de Strasbourg, il fallu encore 150 ans et un changement de dynastie pour que les rois de France ne s’expriment plus en germanique : les Chroniques de Richer rapportent que le premier roi de France à avoir besoin d’un traducteur pour s’entretenir avec un roi germanique fut Hugues Capet.

Quant au latin, qui cessa d’être la langue de l’administration sous François Ier, il subsista en tant que langue de l’enseignement jusqu’à la Révolution et en tant que langue du culte jusqu’au milieu du XXe siècle.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire